【大紀元日本3月3日】

休道他郷多辛苦

同袍有友自相親

柴扉暁出霜如雪

君汲川流我拾薪

道(い)うを休(や)めよ、他郷(たきょう)辛苦多しと。同袍(どうほう)友有り、自(おのずか)ら相い親しむ。柴扉(さいひ)暁(あかつき)に出ずれば、霜、雪のごとし。君は川流(せんりゅう)を汲め、我は薪(たきぎ)を拾わん。

詩に云う。他国に来て苦労が多いなどと、口にはするな。同じ一枚の綿入れを共用するほどの親しい友も、自然にできるだろう。柴戸を開き、早朝の屋外に出てみれば、一面におりた霜がまるで雪のようだ。さあ、君は川の水を汲んでくれ。私は薪を拾ってこよう。

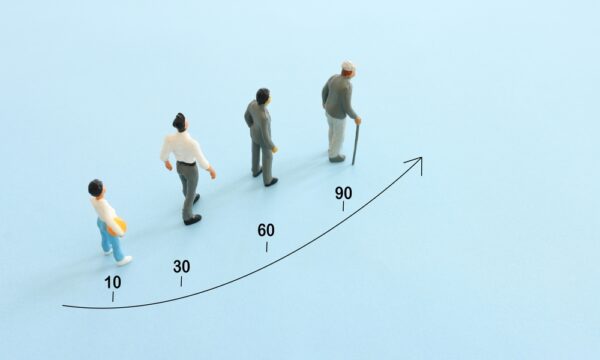

作者は江戸後期の人、広瀬淡窓(ひろせたんそう、1782~1856)。豊後国日田の出身。儒学者であり、漢詩人でもあったが、もっともふさわしい肩書きは教育者だろう。

淡窓が日田に開いた私塾(1805)は、開設2年後に桂林荘となり、その10年後には咸宜園(かんぎえん)となる。咸宜園は、淡窓の死後も門弟によって引き継がれ、明治30年(1897)まで続く。その歴史は80年を数え、全国から集まって咸宜園に学んだ塾生の数は延べ4800人に上るという、まさに日本最大級の私塾であった。

有名なこの詩は、四連作の第二首で、桂林荘で勉学に励む若者たちの、厳しくも充実した青春群像が描かれている。

季節は冬。雪国ではないが、一面におりた霜はまるで雪のようだ。その風景は気候の寒さとともに、学問の道の厳しさを表象する。そんな中、それぞれ郷里を遠く離れた学友と、一枚の綿入れを共用して寒さをしのぎ、川の水を汲んで自炊しながら日々を送る学舎は、柴戸の粗末な住まいである。

師の淡窓は、そんな塾生たちを温かく見つめ、人生の今の時を大切にせよと励ましているようだ。

今日ではなかなか聞かれなくなった「苦学」という言葉がふさわしい。入門者が多かった理由が分かる気がする。

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。