夜中に排尿で起きたことはありますか?夜間頻尿は睡眠の質に影響を与え、翌日の精神状態の悪化や長期的な健康問題につながる可能性があります。夜中に2回以上、排尿のために目が覚めたら、体からのSOSだと思ってください。

夜間頻尿の理由トップ8+解決策

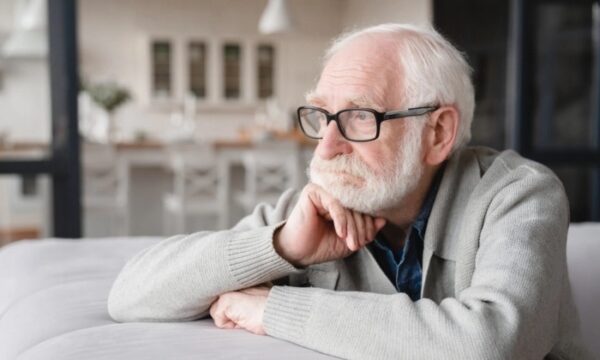

1.膀胱の老化、前立腺肥大

強い尿意で睡眠が妨げられ、少なくとも2回はトイレに起きてしまう状態を夜間頻尿といいます。

高齢者は臓器の老化により、夜間頻尿になりやすいです。高齢者の中には、尿を我慢することができず、尿意で目が覚め、ズボンの中で排尿してしまう人もいます。

また、50歳から60歳以上の男性は、加齢とともに前立腺肥大症になりやすく、夜間頻尿になりやすいと言われています。

漢方医の朱雅莉氏によると、お尻を持ち上げる骨盤運動は骨盤の筋肉を強化し、男女ともに泌尿器系の老化を改善し、頻尿の症状を和らげることができるそうです。やり方は、お尻を上に持ち上げては戻し、また持ち上げては戻しの繰り返しです。この動作はいつでもできます。また、尿を一気に出しきるのではなく、途中で肛門に力を入れて尿を止めるなどのコントロール練習も効果的です。

前立腺肥大がひどい場合は、薬物療法やマイクロ波凝固療法、手術で治療することもあります。

2.過活動膀胱症候群

若い人は、長時間排尿を我慢したり、尿道・膀胱炎などにより過活動膀胱になりやすく、昼夜問わず頻尿になったり、排尿回数が多くても、量は少なかったりするそうです。

台湾の小港高美泌尿器科クリニックの張美玉院長は、長期間の排尿我慢や、感染症により、膀胱粘膜や神経末端が敏感になると説明しました。正常な人の膀胱は、尿意を感じるまでに450ccの尿を溜めることができますが、過活動膀胱の人は100cc溜まっただけでトイレに行きたくなることもあるそうです。

膀胱訓練により、膀胱に尿を貯め、正常に尿を排出できるように再整備します。例えば、尿意をもよおしたときは、5〜10分待ってから排尿するようにすると、膀胱の容量が徐々に大きくなります。また、骨盤運動をすることでも改善されます。

3.夜間多尿

夜間多尿の人は、夜間にトイレに行く回数が増え、排尿量も多くなります。

張美玉氏によると、この患者は一日分の尿の約1/3を夕方以降に排尿しているそうです。例えば、脳の手術や電気治療を受け、下垂体中枢が損傷している場合で、下垂体から抗利尿ホルモンが十分に分泌されず、尿が濃縮されないためであると語っています。

睡眠時無呼吸症候群も夜間多尿の原因になります。睡眠中に気道が閉塞し、無意識に空気を多く吸い込もうとするため、胸の圧力が上がり、心臓から利尿ホルモンが分泌されて尿量が増加するのです。

この症状の患者さんは、夜間の頻尿や排尿量が増えたことに気づいたら、抗利尿ホルモン剤の服用などの治療を受ける必要があります。また、睡眠時無呼吸症候群は、減量や運動などの生活習慣の改善や、治療によって改善することができます。重症の場合は、陽圧呼吸器を装着して眠ることで、呼吸の通り道を広げ、体内に十分な酸素を取り込むことができるようになります。

4.悪い習慣で眠りが浅くなる

浅い眠りは夜間頻尿の原因でもあるのです。深い眠りの中では、膀胱がゆるんで、括約筋が締まり、尿意が抑えられます。

しかし寝る前にスマホをチェックしたり、不規則な生活をしていると、眠りが浅くなりがちです。

台中市立林新医院の神経科主治医である林志豪氏によると、スマホのブルーライトは、睡眠を司るメラトニンの分泌を抑制し、脳を昼間と錯覚させるそうです。また、携帯電話のコンテンツを閲覧すると興奮状態になるため、なかなか寝付けません。そのため、就寝の30分前までにはスマホを触らないようにしましょう。

不規則な生活とは、休日に昼近くまで寝てしまうなど、体内時計を乱すことにもなります。林志豪氏は、休日でも普段の1時間後ほどには起床することを勧めています。

また、仕事のプレッシャーなどで眠れなくなる人も多いです。夕方や食前に30〜40分など、適度な運動でリラックスし、ストレスを発散しましょう。

5.加齢による不眠

また、高齢者は眠りが浅くなりやすく、夜中にトイレで起きることが多いです。原因としては、脳の変性、サルコペニア、夕暮れ症候群、レストレスレッグスなどが関係しています。

林志豪氏によれば、脳の変性はメラトニンの生成を減少させ、また、脳内で感情を司る扁桃体も退化しているため、高齢者は不安になりやすく、睡眠にも影響を及ぼすのだそうです。

高齢者の活動量が少ないとサルコペニアになり、軽い睡眠障害になることもあります。筋力トレーニングは、リハビリの施術者やフィットネスインストラクターの助けを借りて行うことができます。筋力が向上することで、高齢者は気分から睡眠に至るまで、より良い睡眠をとることができるようになるのです。

認知症の高齢者の中には、夕暮れ時に認知機能が非常に混乱し、夜と昼を間違えたり、窓の外の風を過去の記憶と結びつけて空き巣と間違えたりするなど、不安で眠れなくなる「夕暮れ症候群」を起こす人がいます。そのため、夕暮れ時には厚手のカーテンを下ろして、外からの光や影を遮断するのが有効です。

また、ベッドに横になっていると足が不快になり、立ち上がって歩かないと気が済まないという人もいます。これはレストレスレッグス症候群と呼ばれ、脳の変性や鉄欠乏性貧血が原因である可能性があります。

6.血行不良

末梢血行不良や浮腫により、夜間に頻尿になることがあります。立っているときは体内の水分が足にたまり、横になると末梢の水と血液が心臓に戻り、腎臓に循環して尿がつくられます。 血行不良の人は、夜間頻尿になりやすいと言われています。

水腫のある人は、午後遅くから日没前に弾性靴下を履いたり、足を高く上げ、水分の戻りと静脈血流を促し、日中に多くの水分を排出できるようにするようにしましょう。

張美玉氏は、高齢者は昼間に仮眠を取る場合、横になって足の下に小さな枕を置き、足を少し高くする姿勢を保つことを勧めています。

7.日中の睡眠時間が長く、昼寝をする時間も遅い

日中の睡眠時間が長すぎると、夜間の睡眠不足になりやすく、トイレで頻繁に起きてしまうこともあります。医師は、午後に30分ほど昼寝をすれば十分だと考えています。林志豪氏は、高齢者が昼寝をする習慣があれば、午後の運動能力は向上するが、昼寝の時間は午後1時から3時の間にするべきだと指摘しています。

8.夜間に大量の水分を摂取したり、薬の影響を受ける

良質な睡眠を得るためには、水を飲む時間を調整することも必要です。台湾の小港高美泌尿器科クリニックの張美玉氏によると、朝は多めに、昼は適量、夜は少なめに水を飲むといいそうです。

夕食は遅い時間に摂らない、食べ過ぎないことを意識しましょう。タバコやお酒、コーヒー・紅茶の摂取を控え、薬を服用している場合は、気管支拡張剤などの成分に伴う副作用が睡眠に影響しないか、利尿剤が含まれていないかなどを医師に尋ね、服用のスケジュールを調整しましょう。

(翻訳編集:香原咲)

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。