清明の時期に気をつけたい体調トラブル

清明(せいめい)の頃は、春の雨が増え、湿気が体にこもりやすくなります。

この時期はとくに、

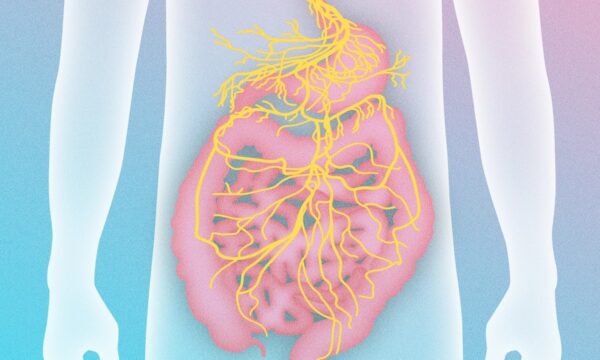

- 胃腸の働きが弱まる(脾虚)

- 消化不良やむくみ

- 体がだるく重い

- 湿疹や肌荒れ

などの症状が出やすくなります。

また、五行の考えでは、肝は「木」、脾(胃腸)は「土」に属し、木と土は相剋の関係にあります。そのため、どちらか一方のバランスが崩れると、もう一方にも影響が及びやすくなります。

結果として、肝の気がうまく巡らずイライラや気分の落ち込みにつながったり、気血の流れが滞って虚弱になりやすくなり、免疫力の低下を招くこともあります。

養生のポイント

- 脾(胃腸)を整えて湿を取り除く

体内に湿気が溜まるのを防ぎ、胃腸の消化・吸収機能(運化)を高めます。肝と脾のバランスを整えることにもつながります。

- 気血を補い、免疫力を高める

気血の巡りと生成を促し、病気に負けない体をつくります。

食材のはたらき

✅ さつまいも:脾胃を補い、気血を養い、腸を整える

黄色で甘みがあり、五行では「土」に属するさつまいもは、胃腸をしっかりと補う働きがあります。

まるで土の中で育つ巨大ななつめのように、気血を養う力に優れています。湿気による食欲不振や消化不良の改善にも効果的です。

✅ ハトムギ:湿気を取り、脾を助け、水分代謝を促す

体内の余分な湿気を取り除くのに優れた食材で、むくみや疲労感をやわらげる効果があります。また、胃腸の働きを助け、湿気が体にたまりにくい状態へと導きます。

✅ 白米:胃腸をやさしく養い、気を補う

胃腸を温和にいたわり、気血の生成を助けます。体質を整えるうえで、日常的に取り入れやすい穀物です。

さつまいもとハトムギの薬膳ごはんの作り方

〈材料(2〜3人分)〉

・さつまいも 100g

・ハトムギ 50g

・白米 150g

・水 適量(白米を炊くときの1.2倍程度)

・なつめ 3〜5個(お好みで)

〈作り方〉

- ハトムギは2時間以上水に浸けておく。

- 白米は洗い、さつまいもは皮をむいて小さめに切る。なつめは種を取っておく。

- 炊飯器に白米・ハトムギ・さつまいも・なつめ・水を入れ、全体をよく混ぜる。

- 通常の炊飯モード(または玄米モード)で炊飯する。

- 炊き上がったら10分ほど蒸らし、全体を混ぜて完成。(お好みでゆで卵や蒸し野菜を添えると栄養バランスがさらによくなります)。

🔸ポイント

ハトムギはあらかじめ浸水しておくことで火が通りやすくなり、寒性もやわらぎ体を冷やしにくくなります。

注意点(体質に合わせて調整を)

⚠ 胃腸が極端に冷えている方

→ ハトムギは体を冷やす性質があるため、少量にするか、炒ってから使いましょう。生姜を少し加えるのもおすすめ。

⚠ 妊娠中の方

→ ハトムギにはごく軽い子宮への刺激作用があるとされているため、妊娠初期には摂りすぎに注意。

⚠ 腎機能に不安がある方

→ ハトムギの利尿作用により負担がかかる場合があるため、量を控えめにするのがおすすめです。

⚠ ひどい便秘がある方

→ ハトムギはやや収れん性があるため、便秘がひどい方は量を減らし、さつまいもを多めにすると腸の動きがよくなります。

まとめ

清明の時期は湿気が多く、脾(胃腸)が弱りやすく、肝の働きが高まりやすいため、脾胃のバランスが崩れて気血が不足し、体が虚弱になったり、元気が出にくくなることがあります。

そんな時は、主食にさつまいもやハトムギを取り入れて、脾を整え湿気を追い出しながら、気血を補って体質を整えることが大切です。

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。