緑内障は失明の主な原因の一つです。この記事では、中医学がどのように緑内障の病因を捉えているかを探るとともに、教科書にも載っていない中医学ならではの治療経験や技術を御紹介します。

緑内障は視神経に影響を及ぼす眼疾患です。これは主に眼球内に液体(房水)が蓄積することで発症し、眼圧が上昇して視神経が損傷されます。最終的には視力の低下や失明を引き起こす可能性があります。

房水は毛様体から分泌され、眼球の後房を通って瞳孔を経由し、前房に達します。その後、前房隅角の線維柱帯を通って排出され、最終的に静脈へと流れ込み、血液循環に戻ります。この排出経路がうまく機能しないと、眼圧が上がり、緑内障が発症することがあります。

緑内障は原因によって「原発性」と「続発性」に分けられ、また前房隅角の開き具合によって「開放隅角型」と「閉塞隅角型」に分類されます。

緑内障の4つのタイプ

緑内障は、その原因や前房隅角の状態に応じて、以下の4種類に分類されます。

1. 原発性開放隅角型

最も一般的なタイプで、正確な原因はまだ明らかではありません。遺伝、加齢、人種、心血管疾患、近視などが関係している可能性があります。初期にはほとんど症状がなく、眼底鏡による視神経乳頭の検査でしか発見できません。視力がぼやけたり視野が欠けたりする頃には、すでに病状がかなり進行していることが多いです。

2. 原発性閉塞隅角型

前房隅角の構造に異常があり、隅角が閉じているために房水が排出されず、眼圧が急激に上昇することで急性緑内障の発作を引き起こします。このとき、目の腫れや痛み、視力のぼやけ、吐き気、嘔吐などの症状が現れます。早急に眼圧を下げる治療を受けなければ、視神経が損傷し、短期間で失明に至る危険があります。

3. 続発性開放隅角型

このタイプの主な原因は、長期にわたる眼科用ステロイド薬の使用や前房出血などの2つです。

4. 続発性閉塞隅角型

炎症、白内障、その他の眼疾患によって隅角が閉じ、房水の排出が妨げられることで眼圧の上昇を引き起こします。

中医学から見た緑内障の原因

西洋医学では、原発性緑内障の明確な原因はいまだ特定されていませんが、中医学では身体全体のバランスという観点から、緑内障には主に次のような原因があると考えられています。

1. 怒りや憂うつ

長期間にわたって憂うつや怒りの感情を抱えると、「肝気鬱結(かんきうっけつ)」、つまり肝のエネルギー(気)の流れが滞り、全身の気の巡りや血流も悪くなります。その結果、目の血液循環に影響を与えます。研究では眼科観察を受けている不安リスクが高い人の場合、緑内障の発症リスクが16%高く、不安に加えてうつ病もある人ではそのリスクが27%にまで上がるとされています。

2. 代謝機能の低下

胃腸が弱く、消化不良が続くと、体内に代謝老廃物がたまりやすくなり、慢性の炎症を引き起こします。中医学ではこれを「痰が絡んで火になる」と表現します。ここでいう「痰」とは、のどに絡む痰だけでなく、血糖や血中脂質などの老廃物を指します。現代の研究でも、代謝疾患は緑内障のリスクを高めることが確認されています。16か国、約300万人を対象とした統合研究では、糖尿病のある人の緑内障発症リスクは他の人より48%高く、糖尿病と診断された後は、毎年5%ずつリスクが増加していくと報告されています。

3. 脳の使いすぎと夜更かし

三つ目の原因は、現代人に特に多い視力低下の要因です。夜更かしや過度の思考によって「考えすぎて精力を消耗し、真陰を傷める(竭思労神,真陰暗耗)」状態になります。つまり、考えすぎや過労によって腎のエネルギー、特に体を潤す「腎陰」が消耗され、視力の衰えにつながるという考えです。

これら3つの要因はいずれも、体内のエネルギーや血流のバランスを崩し、目の房水や涙液の循環を滞らせ、緑内障をはじめとする眼疾患の原因になります。

さらに、古典医学書には「普段から頭痛を起こしやすい人は緑内障にもなりやすい」と記されています。筆者の経験によると、頭痛を伴う緑内障の多くは、頚椎のずれに起因していることが多いと考えられます。

緑内障の一般的な治療法

原発性緑内障の治療は、現在も眼圧を下げることが中心となっています。主な治療法には、レーザー治療、点眼薬による局所治療、外科手術などがあります。

中医学による緑内障の治療

● 眼圧の上昇

緑内障の患者は一般的に眼圧が高めですが、中医学では「虚証」と「実証」に分けて考えます。「虚証」とは、身体の生命力が弱く、つまり健康を維持するための身体機能が不十分な状態を指します。一方

「実証」は体が外部の病原性因子や体内の病的産物がたまって症状を引き起こしている状態です。どちらの場合も共通する症状は、頭痛、めまい、眼球の張りと痛み、視界のぼやけなどです。

(1)肝胆火盛(かんたんかせい)症候群

【付随症状】眼球の白目が赤く、瞳孔が濁り、眼球が硬くなる。体全体では吐き気、尿の色が濃く便秘がち、弦のように張った速い脈、黄色い苔の付いた赤い舌などが伴うことがあります。

【治療法】肝の熱を冷まし、火を鎮めます。

【処方箋】竜胆瀉肝湯(りゅうたんしゃかんとう)煎湯。

(2)陰虚風動(いんきょふうどう)証

【付随症状】疲れた後に悪化し、めまい、耳鳴り、口や喉の渇き、脈は細く速い、舌は赤く苔が少ない。

【治療法】血液を養い、肝臓を柔らかくします。

【処方箋】阿膠鶏子黄湯(あきょうけいしおうとう)加減。

(3)水湿内停(すいしつないてい)証

【付随症状】胸のつかえや吐き気、食欲不振、脈は滑(珠が指の下を転がるよう)、舌は淡く縁に歯型、苔は白く粘っこい。

【治療法】水分代謝を促進し、湿気を除く。

【処方箋】五苓散(ごれいさん)の加減。

● 眼圧が正常でも、視力が低下し視野が狭くなる場合

手術後や眼圧が正常に戻った後でも、視力の低下や視野の縮小、視界のぼやけが進行するケースがあります。中医学の治療はさまざまな症状に基づいて行われます。

(1)風邪入絡(ふうじゃにゅうらく)症候群

【付随症状】眼球に軽い腫れや痛み、まぶしさや涙目、充血、不快感、食欲不振、脈は浮き気味、舌は淡く苔は薄白。

【治療法】風邪を除き、損傷を補う。

【処方箋】除風益損湯(じょふうえきそんとう)煎湯。

(2)気血両虚(きけつりょうきょ)症候群

【付随症状】顔色が黄色っぽく元気がなく、倦怠感、息切れ、無口、多汗、食欲不振、便が柔らかい、脈は細く、舌は淡く苔は白。

【治療法】気を補い、血を養う。

【処方箋】八珍煎じ液の改良品。

(3)腎精不足(じんせいふそく)症候群

【付随症状】めまい、耳鳴り、腰や膝のだるさ、喉の渇き、脈は細く力がなく、舌は暗く苔が少ない。

【治療法】腎を補い、精を養う。

【処方箋】視力を明るくする改良黄丸。

原発性開放隅角型緑内障では、血液の流れに障害があり、中医学ではこれを「血瘀水停(けつおすいてい)」と呼びます。これは血流が滞り、房水の排出も妨げられている状態です。臨床では、紅花や赤シャクヤクの根で血行を促し、茯苓や車前子で水分代謝を改善し、益母草で活血利水を行うなどの漢方薬が使われます。

中薬の使用には専門の診断が必要です。必ず中医師に相談のうえ、適切な治療を受けてください。

緑内障の潜在的な原因:頸椎のずれ

筆者の臨床観察によると、緑内障の患者の多くは、頚椎のこわばりやずれを伴っていることが判明しました。頚椎にずれがあると、頭部や目の血液循環や神経伝達に障害が生じやすくなり、頚のこわばりや痛み、頭痛、めまい、不眠、目のしょぼつきや圧迫感といった症状が現れることがあります。目の血液循環が長期間にわたって悪化し、血流不足や神経伝達の滞りが続くと、さまざまな眼疾患を引き起こしやすくなります。

筆者が治療を行った多くの緑内障患者に対しては、通常の鍼治療や漢方薬に加えて、頚椎のずれを整える施術を併用することで、治療効果が大きく向上しました。これは、従来の治療で突破が難しかった壁を乗り越える結果となりました。

また、筆者が紹介した「頚椎のセルフリハビリ運動」は、頚椎に問題を抱える緑内障の患者にとって、眼圧の低下や視力改善に役立つ体操です。

鍼治療による視神経萎縮の回復

緑内障治療において最大の課題は、視神経の萎縮です。実際の臨床では、鍼灸によって視神経萎縮の改善に一定の効果があることが確認されています。筆者が行う緑内障に対する鍼治療の考え方は、以下のとおりです。

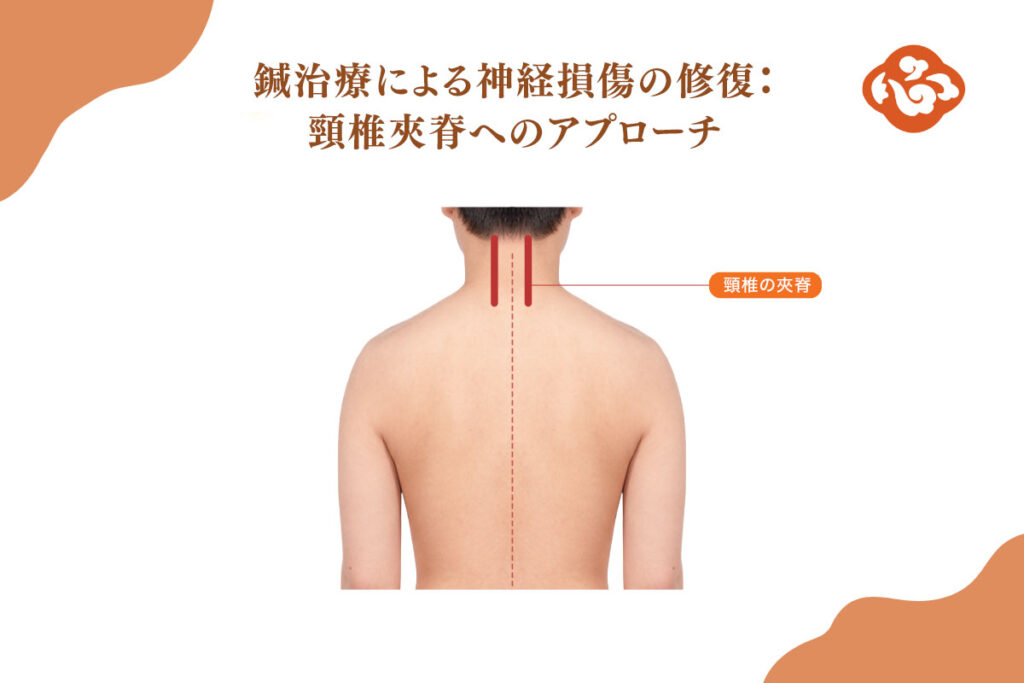

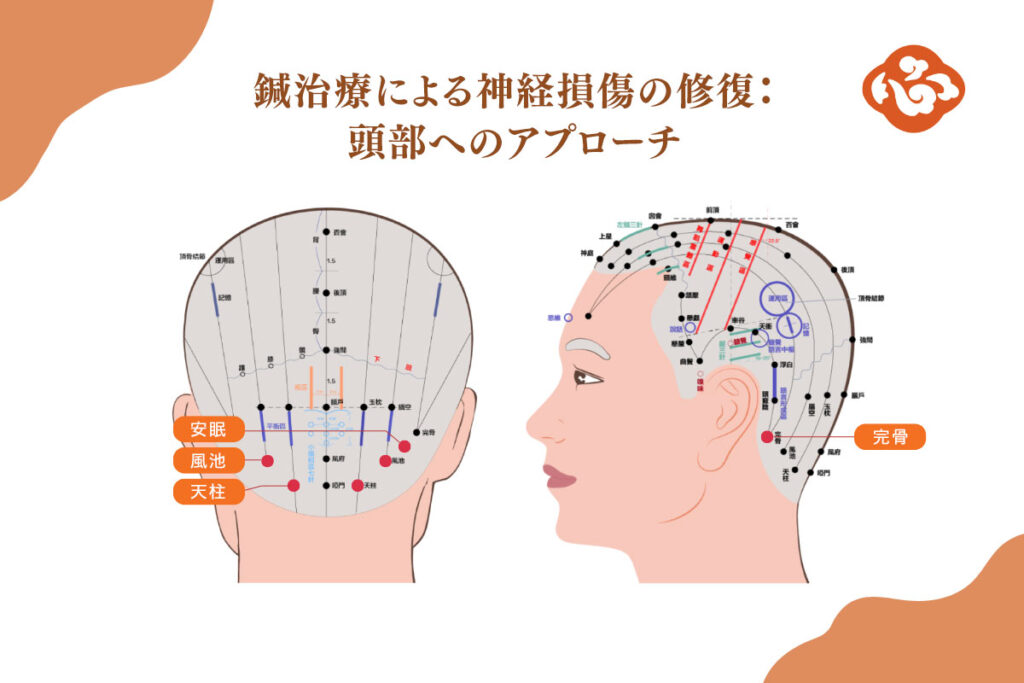

1. まず、頚椎と頭部の通路を開くことが重要です。その方法として、頚部の推拿(マッサージ)や頚椎の調整を行い、さらに「頚椎夾脊(けいついきょうせき)」、「天柱(てんちゅう)」、「風池(ふうち)」、「安眠(あんみん)」、「完骨(かんこつ)」などのツボに鍼を打ちます。

2. 体鍼(体の各部位への鍼)

頭部・目の周囲:睛明(せいめい)、球後(きゅうご)、攅竹(さんちく)、陽白(ようはく)、瞳子髎(どうしりょう)、承泣(しょうきゅう)、四白(しはく)

手:二間(三間との間のツボ)、三間(さんかん)、合谷(ごうこく)、三叉一(さんさ-いち)、後渓(こうけい)、養老(ようろう)、神門(しんもん)、凤眼(ほうがん)、明眼(めいがん)

足:太衝(たいしょう)、太渓(たいけい)、復溜(ふくりゅう)、光明(こうめい)、三陰交(さんいんこう)、足三里(あしさんり)

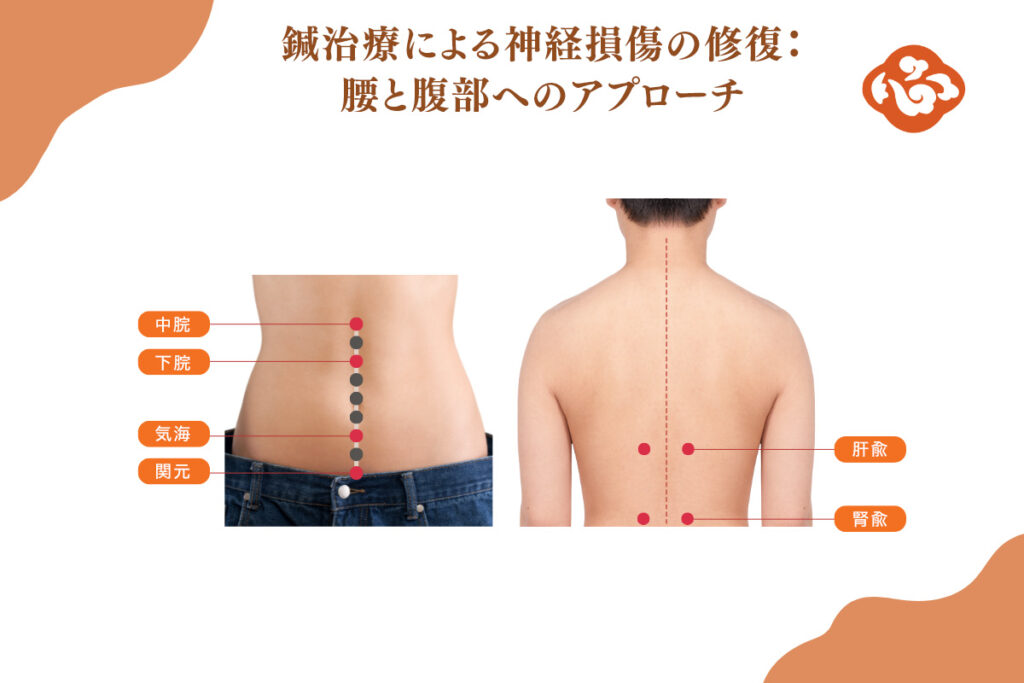

腰:腎兪(じんゆ)、肝兪(かんゆ)

腹:中脘(ちゅうかん)、下脘(げかん)、気海(きかい)、関元(かんげん)

3. 頭皮鍼(頭部の皮膚に対する鍼)

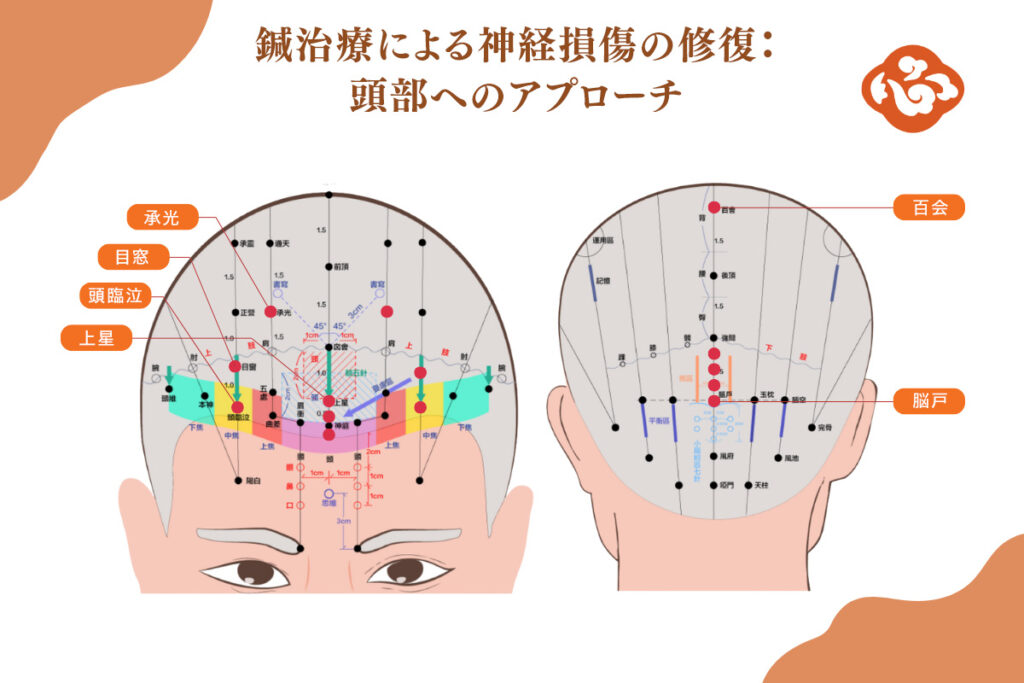

百会(ひゃくえ)、上星(じょうせい)から前髪の生え際に向けて三本の並行刺(1cm間隔)、視覚エリア(脳戸から強間に向けて3~7本の並行刺、1cm間隔)、頭臨泣(とうりんきゅう)、目窓(もくそう)、承光(しょうこう)

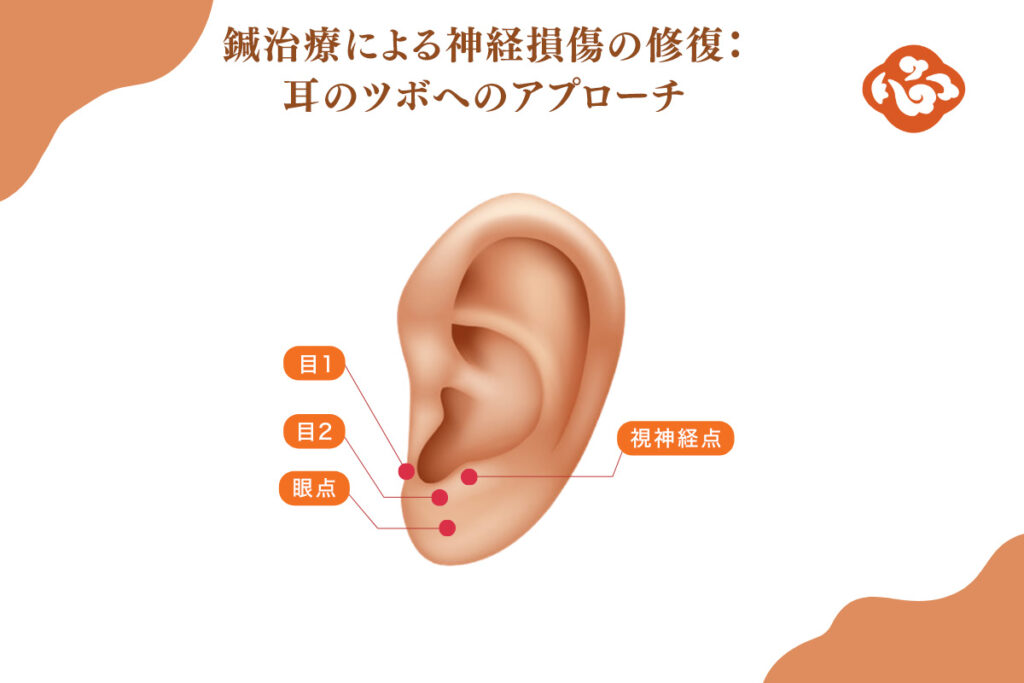

4. 耳鍼(耳ツボ)

目1、目2、眼点(がんてん)、視神経点

ある臨床研究では、耳ツボを1日2回マッサージすることで、緑内障患者の眼圧と視力の改善に効果があると報告されています。

なお、これらのツボは症状や体調に応じて適宜組み合わせや交替を行うことが大切です。同じツボに長期間連続して鍼を打ち続けると、ツボの感受性が鈍くなり、治療効果が低下するおそれがあります。

耳からの出血は効果

【使用するツボ】耳尖(じせん)、輪4

【方法】

まず耳の輪郭部分を揉んで充血させます。その後、アルコール綿で消毒し、23Gの注射針を使って、耳尖と輪4にそれぞれ5か所ずつ出血させる点を刺します。

次に、耳全体を揺らしたり、揉んだり、押したり、引っ張ったりして、経絡と気血の流れを良くし、出血量を増やします。出血を拭く際は、湿ったアルコール綿を使い、血液が綿に完全に染み込んだら、新しい綿に取り替えます。これを合計3回行います。出血を止めたい場合は、乾いた綿をあてればOKです。

【注意事項】

体力が弱い人や貧血気味の人には、少量の放血に留め、必ず体調をこまめに確認しながら行ってください。めまいやふらつきなどが起きないよう、必ず専門の医師の指導のもとで実施する必要があります。

日常的に眼の体操で眼圧を下げる

上記の治療法に加えて、緑内障患者は日頃から眼の運動を行うことで、目の血流循環を促し、自己ケアとして役立てることができます。

まばたきが眼圧を上げるのではないかと心配する声もありますが、筆者の経験上、そのようなことはありません。実際に、継続的に眼の体操を行っている患者の多くから「眼圧が下がった」との声が寄せられています。

ただし、急性緑内障で目の強い痛みや張りがあるときは、まず医師の診察と治療を受け、症状が安定してから体操を行うようにしてください。

以上が、筆者が緑内障の治療で得た経験です。緑内障は単なる目の病気ではなく、全身の気血の流れや代謝機能とも深く関わっています。中医学では、患者の体質を見極め、それに応じた漢方薬、鍼治療、頚椎の調整を組み合わせることで、緑内障の症状改善に効果を発揮することができます。

(翻訳 華山律)

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。