高齢者の主な死因の第1位は心血管疾患、第2位が癌です。さらに、心血管の健康状態は脳にも影響を及ぼし、アルツハイマー病のリスクを高めることが分かっています。そのため、心血管疾患のリスク要因を理解し、適切な予防法を身につけることは非常に重要です。

あなたの心血管疾患のリスクはどれくらい高いのでしょうか? そして、心臓病を防ぐにはどうすればよいのでしょうか? 今回は、このテーマについて詳しくお話ししていきます。

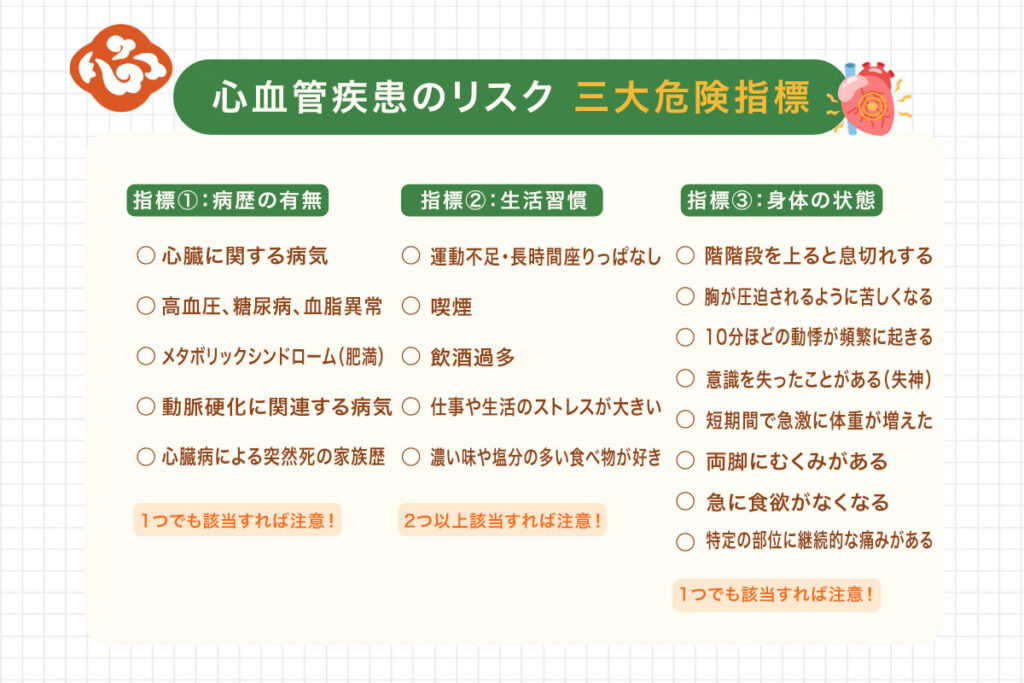

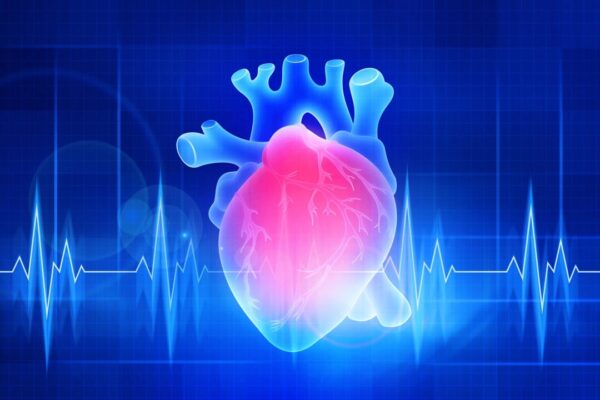

心血管疾患リスク 注意すべき3つの主要指標

健康リスクの評価は、「病歴」「生活習慣」「身体の状態」の3つの側面から行うことが重要です。これらを総合的に把握することで、自分の健康状態をより深く理解することができます。

1. 病歴(既往症)

以下の5項目のうち、いずれか1つでも該当する場合は、心血管疾患のリスクに注意が必要です:

● 心臓病の既往(狭心症、心筋梗塞、心筋症、不整脈、心臓弁膜症など)

● 高血圧、糖尿病、脂質異常症のいずれかを持っている

● メタボリックシンドロームや肥満

● 動脈硬化に関係する病気(脳梗塞、下肢動脈閉塞など)

● 心臓病による突然死の家族歴がある

2. 生活習慣

現代のストレスフルな生活や不規則な習慣は、知らぬ間に健康を蝕みます。以下の5項目のうち、2つ以上該当する場合は要注意です:

● ほとんど運動せず、長時間座っていることが多い

● 喫煙している

● 飲酒の量が多い、または頻度が高い

● 仕事や生活で強いストレスを感じている

● 味の濃い食事や塩分の多い食品を好む

3. 身体の状態

日常生活の中で体の不調を感じている場合、それは体からの警告かもしれません。以下の8項目のうち、1つでも該当する場合は注意が必要です:

● 階段を上ると息切れする

● 時々、胸が圧迫されるように苦しくなる

● 動悸が頻繁に起き、10分ほど続く

● 意識を失ったことがある(失神)

● 短期間で急激に体重が増えた(例:1週間で2~3kg増)

● 両脚にむくみがある

● 最近、急に食欲がなくなった

● 肩・背中・のど・歯などに継続的な痛みがあり、治療しても良くならない

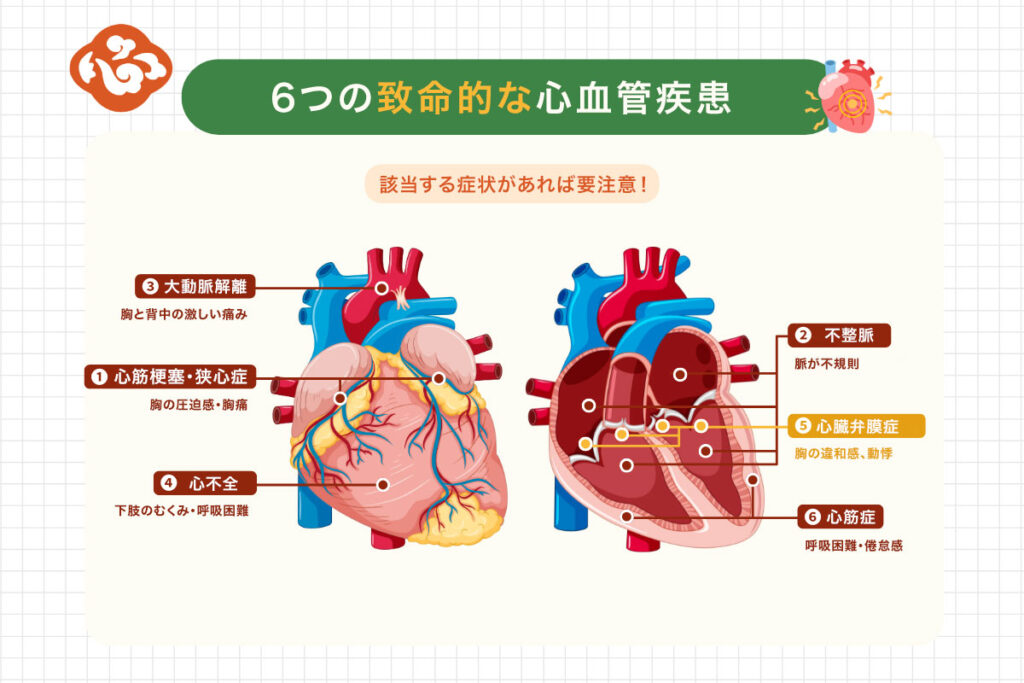

知っておきたい6つの心血管疾患

心血管疾患の種類とリスクを理解することで、早期の予防と発見が可能になります。以下の6つの疾患は、関連する症状が現れた場合、特に注意が必要です。

1.狭心症・心筋梗塞

【原因】

冠動脈は心筋に血液を供給しています。この血管が動脈硬化によって狭くなると、心臓への血流が不足し、狭心症を引き起こします。冠動脈が完全に詰まると、心筋梗塞が発生します。

【症状】

どちらも虚血性心疾患の代表で、胸の圧迫感や痛みを伴うことが多く、突然死の主な原因のひとつです。

2.不整脈

【原因】

心拍のリズムが乱れる疾患で、以下のタイプがあります:

● 頻脈性不整脈:心拍が1分間に100回を超える

● 徐脈性不整脈:心拍が1分間に50回未満になる

● 期外収縮:心拍が不規則になったり、飛んだりする

【症状】

主に頻脈性の不整脈が問題となり:

● 心房細動:血栓ができやすく、心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高まる

● 心室細動:血液循環が止まり、全身や肺に血液が送られなくなり、命の危険がある

3.大動脈解離

【原因】

動脈は内膜・中膜・外膜の三層構造で、高血圧や加齢により内膜が破れ、血液が壁の中に入り込むことがあります。これが大動脈で起こると、大動脈解離になります。

【症状】

突然の激しい胸・背中の痛みに加え、血圧の大きな変動や意識障害を伴うことがあり、直ちに命を脅かす状態です。

4.心不全

【原因】

心筋の損傷や過度な負荷により、心臓が体の必要な量の血液を送り出せなくなります。

【症状】

典型的には下肢のむくみや息切れ。重度になると、倦怠感や胸の圧迫感などの不調を伴います。

5.心臓弁膜症

【原因】

加齢により弁膜が硬化し、次のような異常が起こります:

● 弁が開ききらず、血流が滞る

● 弁が閉まりきらず、血液が逆流する

これにより、心臓のポンプ機能に負担がかかり、より強く拍動しなければならなくなります。

【症状】

心臓が過剰に働くことで疲弊し、最終的には心不全に至ることもあります。胸の違和感や動悸を伴うことがあります。

6.心筋症

【原因】

心筋症は主に次の2種類に分類されます:

● 肥大型心筋症:心筋の壁が厚くなる

● 拡張型心筋症:心筋が過度に伸び、薄くなり、収縮力が低下

【症状】

心臓のポンプ機能が低下し、進行すると心不全に至ることもあります。呼吸困難や倦怠感などが見られます。

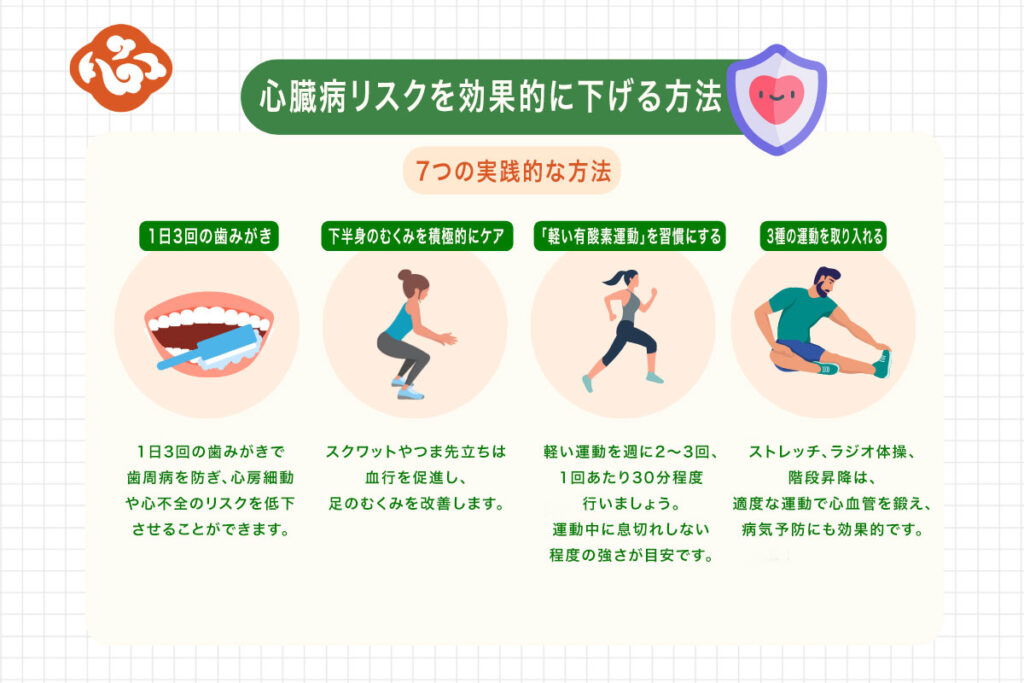

心臓病リスクを下げる7つの実践的な方法

心臓の健康を守るためには、大きく生活習慣を変える必要はありません。以下のような、簡単で実行しやすい習慣を取り入れるだけでも、大きな効果が期待できます。

1.1日3回の歯磨き

研究によると、1日3回歯を磨く人は、0~1回しか磨かない人に比べて、心房細動のリスクが10%、心不全のリスクが12%も低いことが分かっています。これは、歯周病の予防が心臓病のリスク軽減に関係しているためです。

2.下肢のむくみを早めに対処

下肢のむくみを改善するには、スクワットやつま先立ちの運動を積極的に行うのがおすすめです。これらの動きは下半身の血液循環を促進し、静脈の血液が滞るのを防ぐことで、むくみの軽減に非常に効果があります。スクワットは脚の筋肉を鍛え、血液の心臓への戻りをサポートします。一方、つま先立ちはふくらはぎの筋肉を収縮させ、ポンプのような働きをして、静脈の血液を心臓へ押し戻す手助けをします。

注意事項

背筋を伸ばし、骨盤を締め、お尻を後ろに引く。膝がつま先より少し前に出るのは問題ありませんが、極端に出すと膝への負担が大きくなります。立ったまま、または椅子に座って行い、10秒間つま先立ちをキープ。これを10~15回繰り返します。

週に30〜60分の筋トレは、心血管疾患やがんのリスク、さらには全死亡率を10〜20%減らすことがわかっています。

3.「ややきつめ」程度の有酸素運動

「呼吸が少し速くなるが、会話ができる程度」の運動を「微激烈運動」と呼びます。おすすめはウォーキング、ジョギング、水泳、自転車など。週2〜3回、1回あたり30分を目安に行いましょう。

4.ストレッチ・ラジオ体操・階段昇降

ストレッチ体操は全身の血流を促進し、特に長時間座りがちな人や運動が苦手な人に適しています。首、肩、腰、脚を毎日10分ほど伸ばすことで、柔軟性が高まるだけでなく、心血管疾患のリスクを下げる効果も期待できます。

ラジオ体操は、やさしくリズミカルな全身運動で、シンプルで覚えやすく、場所を選ばずにできるのが特徴です。どの年代にも向いており、毎朝1回行うことで体を目覚めさせ、血圧を安定させるのに役立ちます。

階段の上り下りは、効率のよい有酸素運動です。心肺機能を高め、脚の筋力を強化し、脂肪燃焼にもつながります。ただし、関節への負担に注意が必要です。高齢の方は無理をせず、1回あたり5〜10分を目安に行いましょう。

これらの運動は強度が適度で、心血管系のトレーニングとしても優れており、日常の病気予防・健康維持に大いに役立つ方法です。

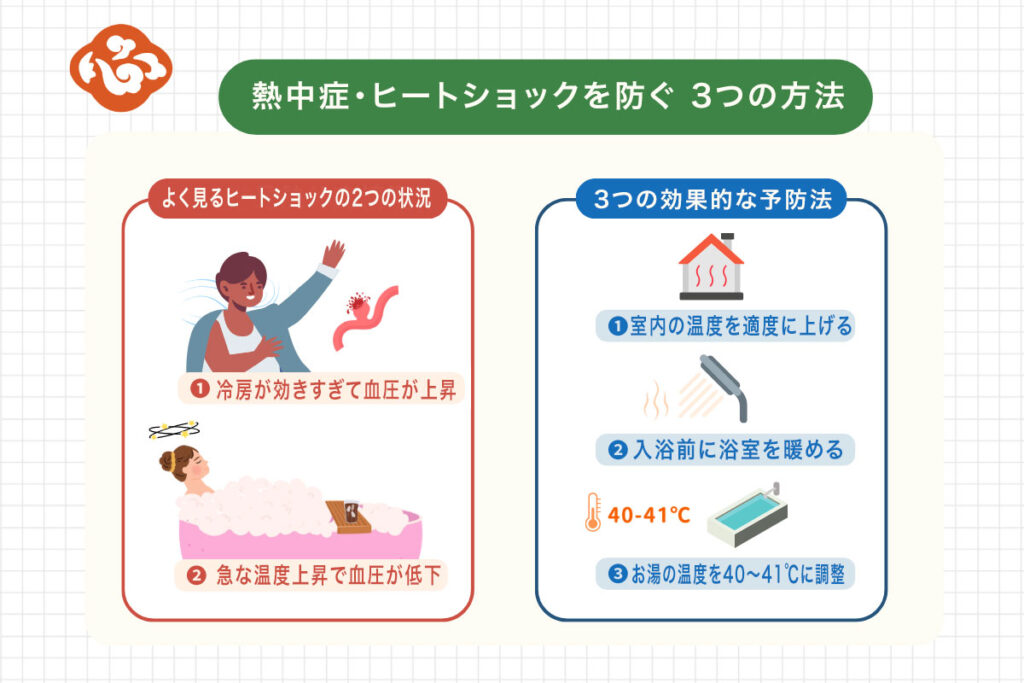

5.ヒートショックに注意

ヒートショックとは、外気温の急激な変化によって血圧が大きく変動し、重篤な健康障害を引き起こす現象で、場合によっては命に関わる危険もあります。特に冬場は発生リスクが高く、十分な注意と予防が必要です。

ドイツでの脳卒中患者に関する研究によれば、24時間以内に気温が2.9度下がると、脳卒中のリスクが11%増加し、心血管リスクの高い人においてはそのリスクが30%にまで跳ね上がることがわかっています。

●よくある2つのヒートショックの状況

1. 寒さによる血圧の急上昇:寒い脱衣所で衣服を脱ぐと、冷気によって血圧が上昇します。その後、寒い浴室に入ることでさらに血圧が上がり、結果的に心筋梗塞や脳卒中を引き起こす可能性があります。

2.急激な温度上昇による低血圧:寒い浴室から熱い湯船に入ると、血管が急激に拡張し、血圧が急降下します。この結果、意識がもうろうとしたり、最悪の場合は溺死の危険もあります。

●ヒートショックの予防法

室内をあらかじめ暖める:脱衣所や浴室に暖房器具を設置し、入浴前に室温を上げておきましょう。

浴室全体を温める:シャワーのお湯で浴室の壁や床を温めると、温度差がやわらぎます。

お湯の温度を調整する:湯船のお湯の温度は40~41℃を目安にしましょう。41℃を超えると血圧が上がりやすく、40℃前後であれば血管をリラックスさせ、リスクを抑えることができます。

また、冬場は特に入浴時の安全対策を意識しましょう。

6.6時間以上の十分な睡眠を確保する

1日6時間以上の睡眠を取ることは、心血管の健康を守るうえで非常に重要です。

加齢とともに睡眠の必要時間は減る傾向がありますが、適切な睡眠時間を確保することは、年齢を問わず心臓の健康維持に不可欠です。

目安としては、60歳以上は6時間、70歳以上であれば5時間の睡眠があれば十分とされています。

●睡眠と心血管疾患の関係

心臓への負担を軽減:十分な睡眠を取ることで、血圧や心拍数が下がり、心臓がしっかり休息できるようになります。それにより心疾患のリスクが減少します。

動脈硬化の予防:睡眠不足は慢性的な炎症を引き起こし、血管の炎症を通じて動脈硬化や血栓のリスクを高めます。これが心血管疾患の大きな要因となります。

血糖値・血中脂質の安定:慢性的な睡眠不足は、血糖値や血中脂質の異常を引き起こしやすく、これらは心疾患の危険因子とされています。

ストレスホルモンの調整:睡眠が足りないとストレスホルモン(コルチゾールなど)の分泌が増え、血圧が上がり、血管が収縮してしまうため、心血管へのダメージが加速されます。

●健康的な睡眠のためのアドバイス

規則正しい生活リズムを守り、質の高い睡眠を取るよう心がけましょう。バランスの良い食事や適度な運動と組み合わせることで、心臓にやさしい生活習慣が整い、心血管疾患のリスクを効果的に下げることができます。

7.ストレスを解消する

ストレスは血管を収縮させ、血圧を上昇させたり、心拍数を速めたりします。これにより不整脈を引き起こし、動脈硬化をさらに進行させてしまいます。そのため、日常的に適切にストレスを発散することが非常に大切です。リラックスする時間を意識的に取り入れたり、趣味や軽い運動、深呼吸や瞑想などを習慣にすることで、心身のバランスを保ちましょう。

ここまで、心臓病を予防するための基本的な考え方と実践方法をご紹介しました。

この記事がお役に立てたと感じた方、またご家族やご友人に心臓の健康が気になる方がいらっしゃいましたら、ぜひシェアしていただけると嬉しいです。ご覧いただきありがとうございました。また次回の記事でお会いしましょう。

(翻訳編集 華山律)

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。