現代の世界では、プラスチック製品が至る所に存在し、現代生活のほぼあらゆる側面に浸透しています。しかし、これらのプラスチックと人間の健康との間に懸念される関連性を示す研究があります。研究によると、マイクロプラスチック粒子はDNA損傷を引き起こし、さまざまな種類のがんのリスクを著しく高める可能性があります。

マイクロプラスチックおよびナノプラスチックは、プラスチック素材が劣化することで形成される微小な粒子です。マイクロプラスチックは直径5ミリ未満、さらに分解が進んでできるナノプラスチックは1ミクロン未満と定義されています。これらの粒子は、摂取、吸入、さらには皮膚からの吸収など、さまざまな経路で人体に入り込む可能性があります。一度体内に入ると、血流、消化管、肺、肝臓、腎臓、さらには脳などの臓器に蓄積する可能性があります。

体内に留まったプラスチック粒子は、生物学的影響を引き起こす可能性があります。たとえば、酸化ストレス、サイトカイン分泌の増加、細胞損傷、炎症、免疫反応、DNA損傷、神経毒性などであり、これらはすべてがんのリスク上昇と関連していますと、中国医科大学附属病院国際センター副所長のオオイ・ヒエン氏がエポックタイムズのインタビューで述べました。

オオイ氏は、マイクロプラスチックの潜在的な化学的毒性も見逃してはならないと付け加えました。

2025年のレビューでは、マイクロプラスチック自体は本質的に発がん性があるわけではないものの、その化学的性質により、さまざまな有害物質の運び手として機能する可能性があることが強調されています。これらの物質には、多環芳香族炭化水素(PAHs)、重金属、可塑剤などが含まれます。

これらの有害物質が体内に蓄積・放出されることで、正常な細胞機能が阻害され、遺伝子変異、異常な細胞増殖、免疫系の機能不全などを引き起こす可能性があります。これらの要因が組み合わさることで、腫瘍形成(腫瘍の発生)に適した環境が生まれます。

マイクロプラスチック曝露に関連するがんリスク

白血病およびリンパ腫

骨髄は造血系の基盤であり、赤血球、白血球、血小板などの重要な血液細胞を生成する役割を担っています。

研究によると、マイクロプラスチックが骨髄に入り込むと、正常な血液細胞の産生が阻害され、異常な増殖や分化を引き起こす可能性があります。その結果、白血病やリンパ腫などの血液悪性腫瘍のリスクが高まります。

さらに、マイクロプラスチックは血流を通じて全身を循環し、さまざまな組織や臓器と相互作用する可能性があります。これにより、多様な部位での腫瘍の発生および進行に一層寄与する可能性があります。

前立腺腫瘍

2024年に『eBioMedicine』に掲載された研究では、前立腺がん患者の腫瘍組織および腫瘍周囲組織(非がん性の周辺組織)の両方からマイクロプラスチックが確認されました。研究によると、ポリアミド(ナイロン)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリ塩化ビニル(PVC)が両方の組織から検出され、ポリスチレン(発泡プラスチックによく使用される)は腫瘍組織のみに見つかりました。

研究者たちはまた、前立腺腫瘍サンプル中のポリスチレン濃度とテイクアウト食品の摂取頻度との間に正の相関関係があることを発見しました。これは、特定のマイクロプラスチックが食事由来である可能性を示唆しています。

腫瘍サンプルからマイクロプラスチックが検出されたものの、これが直接的な因果関係を示すものではないと、台湾の長庚紀念病院 臨床中毒センター所長であるイエン・ツォンハイ氏はエポックタイムズのインタビューで述べました。

「腫瘍の発生には、遺伝や家族歴、体質に加えて、食生活、環境、職業など、複数の要因が影響します」

マイクロプラスチックが腫瘍形成に直接関与しているかは不確かであるものの、プラスチックへの曝露は他の潜在的な健康リスクをもたらすとイエン氏は警告しました。

「プラスチック製品が廃棄されると、最終的にはゴミとなり、川に流れ込み、海に到達します。そこで亜鉛やカドミウムなどの重金属や、ビスフェノールA(BPA)、ポリ塩化ビフェニル(PCB)といった内分泌かく乱化学物質など、さまざまな物質と相互作用する可能性があります。これらの汚染物質は海洋生物に取り込まれ、食物連鎖を通じて最終的には私たちの食卓に戻ってくるのです」と彼は述べました。

内分泌かく乱化学物質とは、ホルモンの働きを妨げる外因性の物質であり、生殖障害、認知機能障害、肥満、そしてがんのリスク増加との関連が指摘されています。

大腸がん

大腸がんは世界で3番目に多いがんであり、がんによる死亡原因としては肺がんに次いで2番目に多いとされています。2023年に『Cancers(Basel)』に掲載された研究では、マイクロプラスチックが大腸がんのリスク増加に関与する可能性のある複数のメカニズムが検討されました。

一つのメカニズムとしては、腸粘膜層の破壊が挙げられます。この層は腸の細胞を保護するバリアの役割を果たしていますが、弱体化または損傷すると、腸内細菌や毒素が腸の細胞と直接接触し、炎症を引き起こし、発がん(がんの形成)のリスクを高める可能性があります。

マイクロプラスチックはその化学的性質により、発がん性物質、有害金属、病原性微生物などの有害物質の運び手としても機能します。これらの物質は腸の細胞に吸収され、DNAの突然変異やホルモンバランスの乱れを引き起こし、がん細胞の増殖を促進する可能性があります。

さらに、マイクロプラスチックは細菌、特にpks+遺伝子を持つ大腸菌(E. coli)の運び手としても機能する可能性があります。この点が重要なのは、これらの細菌がジェノトキシン(遺伝毒性物質)を生成するためです。ジェノトキシンはDNAを損傷させ、大腸がんのリスクを高める可能性があります。

肺がん

プラスチックの生産から廃棄に至るライフサイクルの中で、マイクロプラスチックやナノプラスチックが大気を含む環境中に放出されます。

研究によると、特にプラスチックの製造、加工、リサイクルなどに関わる産業においてプラスチック材料に職業的に曝露されることは、肺腫瘍や間質性肺疾患のリスクを高める可能性があることが示されています。

3,000件の研究をレビューした結果、運転中のタイヤの摩耗やプラスチックごみの分解によって、大気中にプラスチック粒子が放出されていることが示唆されました。これらの空中浮遊プラスチック粒子は慢性的な肺の炎症を引き起こし、肺がんのリスクを高める可能性があります。

マイクロプラスチックへの曝露は乳児期から始まる

マイクロプラスチックへの曝露は、人生の非常に早い段階から始まります。マイクロプラスチックによる汚染は、飲料水、大気、食品包装、家庭用品など広範囲に及んでいます。研究によると、乳児はプラスチック製哺乳瓶から摂取するマイクロプラスチックの量が、大人が水・食べ物・空気から摂取する総量の2,600倍にも達することが示されています。

2020年に『Nature Food』に掲載された研究によると、乳児用調製粉乳の準備によく使われるポリプロピレン(PP)製の哺乳瓶は、粉ミルクを調製する際に1リットルあたり最大1,620万個のマイクロプラスチック粒子を放出する可能性があることが明らかになりました。さらに、この放出量は哺乳瓶の滅菌処理や高温の湯への曝露によって増加します。

オオイ氏は、プラスチック製の哺乳瓶ではなく、ガラス製またはシリコン製の哺乳瓶を使用することを推奨しています。また、熱によって有害な化学物質の放出が促進される可能性があるため、熱いミルクをプラスチック容器に保存することは避けるよう助言しています。さらに、低品質な素材への曝露を最小限に抑えるため、食品グレードのシリコンを選ぶことの重要性も強調しています。

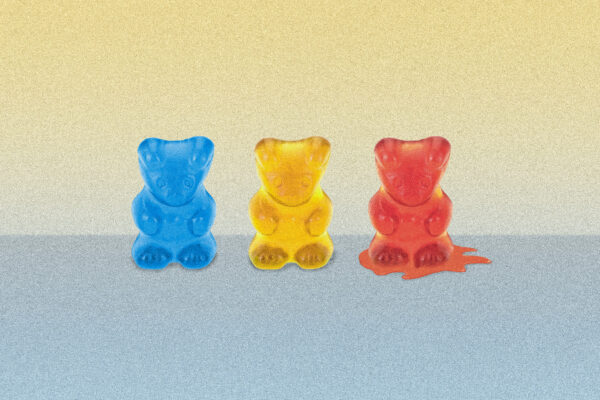

ペットボトル入り飲料水に一般的に含まれるプラスチック粒子

乳児用の哺乳瓶に加えて、ペットボトル入りの飲料水にも大量のプラスチック粒子が含まれていることが確認されています。

査読付き学術誌『米国科学アカデミー紀要(PNAS)』に2024年に掲載された研究では、人気のあるペットボトル飲料水ブランド3種類に含まれるマイクロプラスチックおよびナノプラスチックが分析されました。

この研究では、単一粒子レベルでナノプラスチックを正確に検出するための高分解能ラマン散乱(SRS)イメージング技術が開発されました。分析の結果、ペットボトル飲料水1リットルあたり約24万個のプラスチック粒子が確認され、その90%がナノプラスチックであることが明らかになり、これまでの推定を大きく上回る数値となりました。

この手法により、100ナノメートルという微小な粒子も高速で検出可能となり、プラスチックの構成や形態の詳細なプロファイリングが可能となったことで、ナノプラスチック汚染の複雑性が浮き彫りになりました。

この研究では、ペットボトル飲料水中に7種類のプラスチック粒子が確認されました。これには、ボトル製造に一般的に使用されるPETや、ろ過・浄水に使用されるナイロンが含まれます。その他にも、PVC(ポリ塩化ビニル)、PMMA(ポリメタクリル酸メチル)、PS(ポリスチレン)など、水処理に使用されるプラスチックも検出されました。

食品や飲料を購入する際には、プラスチックへの曝露を最小限に抑えるために、紙製パッケージ、ガラス瓶、金属缶を選ぶことをオオイ氏は推奨しています。

オオイ氏によれば:

- ガラスは化学的に安定しており、マイクロプラスチックを放出しません。

- ステンレスは耐熱性があり安全ですが、金属の溶出を防ぐため、酸性飲料を長時間保存する用途には適しません。

- セラミックは温かい食べ物や飲み物に適していますが、鉛フリーの釉薬が使われていることを確認してください。

お茶におけるマイクロプラスチック汚染

ティーバッグはお湯に浸すとプラスチック粒子を放出します。

2024年に『Chemosphere』に掲載された研究では、一般的に使用されているティーバッグにおけるプラスチック汚染の程度が評価されました。研究者たちは、市販されているナイロン6、ポリプロピレン、セルロース製の3種類のティーバッグを分析しました。その結果、いずれのティーバッグも水中に多量のマイクロプラスチックおよびナノプラスチックを放出しており、これらは摂取によって血流に入る可能性があることが明らかになりました。

ナノ粒子追跡解析により、抽出された紅茶1ミリリットルあたりに以下のことが明らかになりました:

- ポリプロピレン製のティーバッグは約12億個のナノ粒子を放出

- セルロース製のティーバッグは約1億3,500万個を放出

- ナイロン6製のティーバッグは約818万個を放出

オオイ氏は、マイクロプラスチックへの曝露を減らすためには、リーフティーや漂白されていない紙製のティーバッグを選ぶのが有効だと述べています。

イエン氏は、日常生活に再利用可能な素材を取り入れることを提案しています。たとえば、布製の買い物袋や、木製・ガラス製・陶器製・竹製の食器などです。

「これは、マイクロプラスチックが私たちの食物連鎖に入り込む量を減らすための効果的な方法でもあります」

(翻訳編集 日比野)

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。