【医学古今】

中等の医者は人を治す

医者は病気を治すはずなのに、なぜ人を治すと言うのでしょうか。

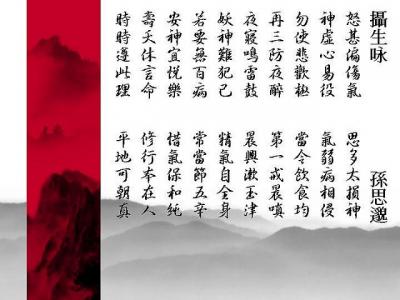

この言葉は唐代の名医・孫思邈(そんしばく)の著書『千金方』にある「上医医国、中医医人、下医医病」に由来しています。これを現代の言葉に訳せば、「上等の医者は国を治す能力があり、中等の医者は人を治すことができ、下等の医者は病気しか治せない」という意味になります。国を治す医者に関しては前に述べましたので、今回は人を治す医者に関して話します。

人を治す医者には、二つの条件が必要です。一つは病気の症状を治すだけでなく、病気になる体質を改善させる。もう一つは体質を形成する原因を断ち切ることです。

病気を生き物として考えれば分かりやすいでしょう。すべての生き物は、自分に適合する生存環境が必要です。病気は病気なりの生存環境があり、それはつまり体質です。

病気の症状を治したとしても体質を改善しなければ、その症状がまた現れてくるため、多くの人は薬を飲み続けます。様々なアレルギー性疾患、糖尿病や高血圧などの病気はまさにこの状況です。体質を改善すれば、薬を止めても症状は現れません。

しかし、病気になる体質には必ずその原因があります。たとえ体質が薬で改善されたとしても、その体質を形成する原因を断ち切らなければ同じ状況に戻ってしまいます。その原因は生活環境や生活習慣、心理的な要素などに関連している場合が多いのです。

これらの問題を考えながら病気を治療すると、人の生き方を変える必要がある場合もあります。そこで人を治すと言うのです。

(漢方医師・甄 立学)

関連記事

迷走神経を刺激する方法でIBDを改善する可能性が!食事療法やストレス管理で腸の炎症を抑え、腸と脳の健康をサポートする方法を紹介します。

手足の冷えは、体だけでなく心にも影響を与えます。冷えの原因を4つの視点から改善する方法をご紹介。生活習慣やケアで、健康と活力を取り戻しましょう。

ノンスティック加工のフライパンを長持ちさせるための秘訣をご紹介!正しい使用方法と避けるべき食材、習慣を知って、安全に美味しく調理しましょう。

春分の時期にぴったりのお茶!サンザシ、クコの実、なつめで胃腸をサポートし、春の疲れや食欲不振を改善。体調を整える一杯をぜひ試してみてください。

春分にぴったりな桑の実と菊花のお茶。目の疲れや口の乾きを和らげ、肝の熱を冷まします。イライラしやすい方にもおすすめのやさしいお茶です。