電気を使わずに料理を保温するいくつかの方法

パーティーを開くとき、ピクニックに出かけるとき、温かい食事を持ち帰るとき、家族が集まるまでの料理の保温などは、テクニックが必要になります。

アウトドアで食事をする場合、保温のための家電がない状況に直面することも多いでしょう。しかし数分から数時間、食品を保温する簡単な方法はたくさんあります。ここでは、電気を使わずに食品を保温する最も効果的で簡単な方法を紹介します。

アルミホイルやタオルを使う

限られた条件の中で、この方法は最も手軽な保温方法の一つです。食品容器をアルミホイルで重ね、外側をタオルで包みます。

アルミホイルは蒸気を逃がさないだけでなく、熱を反射させるので、逃げていく熱はアルミホイルに反射し、食材が冷めるのを遅らせることができます。また、外側のタオルが空気中に熱を逃がすのを阻止します。この2つの素材を組み合わせることで、食品の密度や初期温度にもよりますが、30分~数時間の保温が可能になります。

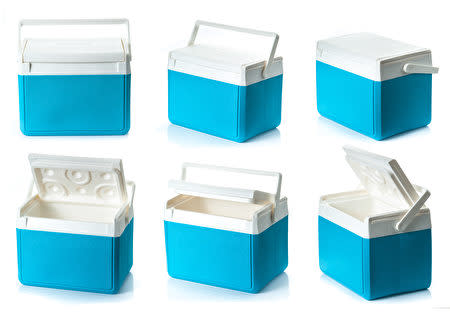

クーラーボックスを使う

クーラーボックスは冷たい食品に使われることが多いですが、温かい食品を保温するのにも使うことができます。また、食べ物を箱に入れる前にアルミホイルで包むとより効果的です。食べ物が多い場合は、入れる前にボックス内側全体にアルミホイルを敷くとよいでしょう。

また、食べ物を入れる前に湯を入れた袋などで箱を予熱しておくとよいでしょう。ボックスの品質が良ければ、6〜12時間の保温が可能です。

チェーフィングディッシュ

ビュッフェや会議、ホテルの朝食、テイクアウトのテーブルなどでよく見られるもので、下に小さな火があり、上のトレイ部分に温められた料理が置かれています。

チェーフィングディッシュは通常ステンレス製で、プレートの上に置いて使用します。プレートには通常お湯が入っていて、下の火で温められ、上のトレイの料理はそのお湯で温められます。これにより、火が直接フライパンの中の食材を加熱せず、食材の熱しすぎを防ぐことができます。

下にある燃料タンクは通常6時間以上燃やすことができます。

フードキャニスター

少量の食料を持ち運ぶだけなら、フードキャニスターでも問題ないでしょう。例えば、昨晩の残り物や、スープなどを入れて持っていくと加熱しなくても食べられます。保温ボトルは通常、ステンレス鋼の二重構造で、真ん中に真空断熱層があります。真空度が高ければ高いほど、断熱性が高くなります。これらのボトルは、一般的に4〜6時間食べ物を保温することができます。

炊飯器または電気鍋

炊飯器は、実は特大の保温鍋なのです。一度調理した食材は、電気がなくても77℃で最大8時間、60℃で最大15時間、保温が可能です。

保冷バッグ

家の近くでピクニックをするとき、あまり食べ物を持っていかない場合は、保冷バッグを使うことをお勧めします。軽量で、通常、保温性を高めるためにアルミシートやプラスチック、ボール紙の裏地が付いています。食材をタオルで包んで袋に入れると、さらに効果的です。

食べ物は熱い状態から保温し始める

これらの電気を使わない保温方法を使うと、すぐに食べ物が冷めてしまうので注意が必要です。そこで、まずは超高温に加熱し、しばらく保温して食べるのに適した温度にします。もともと少し温かいだけの料理は、どんなに保温しても食べる頃には冷めてしまいます。

また、熱くない、つまり「温かい」食品は、細菌が繁殖しやすく、腐敗して食べられなくなる可能性もあります。

食材が多ければ多いほど、温かさが長持ちする

最後の簡単なコツは、量が多ければ多いほど、保温時間が長くなるということです。最初に沸騰させたとしても、小さなカップに入った熱々のスープは、鍋に入ったものより短い時間しか保温できません。

そこで、簡単な対策としては、多めに持っていくか、食べ物を詰めるときになるべく隙間ができないよう工夫すれば、保温効果が高まります。

(翻訳・志水慧美)