ドキュメンタリー映画『国家の臓器』が26日、東京・文京シビックホールで初めて上映された。同作品はアカデミー賞長編ドキュメンタリー部門の選考対象となっており、午後7時過ぎに小ホールで始まった上映会で作品が披露され、各界の識者や文化人が支持を表明した。

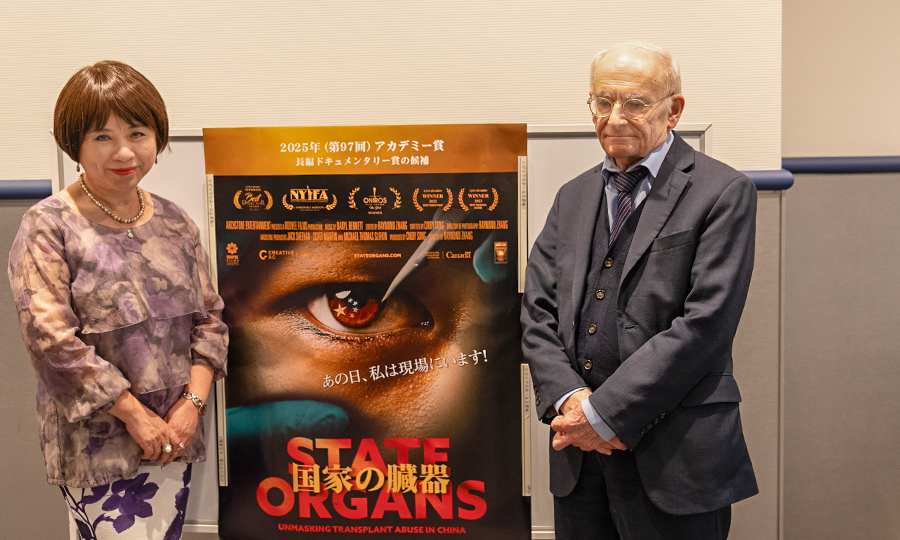

上映後には、2006年、臓器狩りの問題を世に知らしめた国際人権弁護士のデービッド・マタス氏が登壇し、観客との質疑応答セッションを行った。

中国移植問題を6年取材で追った告発映画

本作は、カナダ人監督レイモンド・チャン氏が6年をかけて制作。被害者家族や、臓器摘出に関与した医師、目撃した警察官などの証言を収集し、中国共産党(中共)による「生きた人間からの臓器摘出(生体強制臓器摘出)」という深刻な人権侵害の実態を余すところなく明らかにしている。

映画では、物語の中心に行方不明となった2人の法輪功学習者 張雲鶴(ちょう・うんかく)さんと黄雄(こう・ゆう)さんの家族を据えて、彼らが語る生々しい証言で生体臓器摘出の実態は明らかになっていく。

張雲鶴さんの父親は娘の行方を求めて、あらゆる機関に陳情を続けたが、当局からは冷たくあしらわれ、時には「お前も法輪功の修煉者なのか」と詰問されながらも、ずっと行方を探し続けた。親としての強い思いと覚悟が、画面越しに観る日本の観客にもひしひしと伝わってくる。

黄雄さんの兄・黄万青さんは、当時、法輪功が非常に厳しい弾圧を受けている中で、弟の黄雄さんがテレビ電波を通じて抗議する計画を進めていた事を明かした。黄万青氏は、弟から送られてきた身分証や衣類から、彼が中共当局から逮捕されることを覚悟していたことがうかがえると語った。

映画に描かれた想像を絶する生体強制臓器摘出の現実に衝撃を受け、観客からは「自分に何ができるのか」という声が相次いだ。

国際社会と日本の対応

今年3月、アメリカの上下両院の議員たちは再び「法輪功保護法案」を提出し、法輪功学習者の臓器強制摘出に関与した主犯および共犯者に対して厳しい制裁を求めるなど、世界から中共の蛮行を停止させようとする声が高まっている。

日本も決して他人事ではない。短期で臓器が見つかるとして中国へ移植旅行に出かけ、臓器を移植したものの、帰国してから術後の対応をしてもらえずに死亡するケースも出てきているという。

登壇したマタス氏は、「中国での移植医療の乱用に対して、日本が加担しないための対策が必要だ」と訴え、以下のような具体策を提案している。

・中国での臓器移植に対する保険適用の停止

・違法移植に関与するおそれのある中国人医師の訓練中止

・移植ツーリズムの政府への報告義務化

さらに、「この問題は賛否の問題ではなく、認識の欠如が本質だ」としたうえで、「認識が広がれば行動が生まれる。実際、関心を持つ国会議員も増えており、議員連盟もすでに活動を始めている」と述べた。

映画の芸術性と「知ること」の意義

映画監督として社会課題をテーマに作品を作り続けている古新舜氏は、「こうした事実があまり知られていないからこそ、映画という表現手段を通して広く伝えることが重要だ」と語った。

また、「強い力が弱い個人を押さえつけてしまうような構造が存在するからこそ、皆でそれを防ぐことが大切だ」と述べ、教育や知識の普及、自分の考えを語ることの重要性を強調。「大きな組織の不正や不正義を防ぐには、まず知ることから始まる」とした上で、「映画という表現はそのための尊い手段だ」と訴えた。

さらに、上映されたドキュメンタリーの芸術性について、「街並みや閉鎖的な空間をアーティスティックに描いた点が素晴らしかった」と評価。

「当事者である被害者の方々をリアルに描くことは難しいものの、彼らがどのような環境で抑圧されているのかということを、色味や描写によって表現していた点に心を打たれた。私たちはその映像を通して、その状況に思いを馳せることができる。映像の美しさや、表現手法の巧みさには、監督の優れた視点が表れていて、本当に素晴らしい」と称賛した。

評論家の三浦小太郎氏は、「黄雄の兄・黄万青さんは、『弟は使命をもって旅立ったのだと思います』と述べたうえで『風蕭蕭として易水寒く 壮士一たび去りて復た還らず』と『史記』の刺客、荊軻の詩を引用するシーンは、本作の中でも最も胸を打つ場面だ」と述べた。

「中国共産党による全体主義体制が継続する限り、ジェノサイドの犠牲者たちは続出し、またその犯罪も隠蔽されることを、この映画は強く私たちに訴えている」と語った。

平和の中の日本が果たす役割とは

上映会を主催した須田碧霞氏は、「日本では臓器移植を待つのに平均2〜3年かかるが、中国ではわずか1〜2週間で手術が行われている。これは異常だ」と強調。

マッチングする臓器を短期間で見つけられるという事は、中共政権下ではその移植臓器のためにドナーが殺されることを意味する。しかし、そこには莫大な利益が生まれる。

国家が臓器を商品化するような現実に対し「非常に大きな衝撃を受けた」と述べ、人間の身体に対する倫理的な問題を強く訴えた。

加えて、「私たちが享受している平和や幸福がいかに守られるべきかを真剣に考えるべき」と語り、「たとえ小さな声でも、良識ある人間として非人道的な行為に対して正義を訴えるべきだ」と呼びかけた。

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。