論評

人工知能の様々な側面は実に魅力的で、時に驚異的ですらある。これまでにないほど多くの情報が指先ひとつで手に入るようになり、さらに優れたツールは、膨大な文献群へと私たちの関心を引き寄せてくれる。これはあまりにも突然で、信じがたい変化だった。私はまだ、この新しい世界に馴染もうとしている最中である。疑いようもなく、AIは私の生活を豊かにした。最近では、あらゆる問いに対してまず「グロックする(XのAI、grokに聞く)」という習慣が身についてきた。

もちろん、すべての回答が完璧というわけではない。時には、この「人工の頭脳」と延々と議論を交わすこともある。それでも、AIは思考を良い方向に導いてくれる。あらゆる話題に好奇心を持つ者に対して、ヒントを与えてくれるのだ。10年前の私であれば、この技術から、はるかに賢い世界が生まれることを容易に予測できただろう。そして実際、AIは私自身をも賢くしてくれているように感じる。おそらくAIの最大の価値は、アカデミア、非営利団体、大企業の中に存在する「偽の専門家」たちを凌駕し、その地位を脅かしている点にある。

彼らは長きにわたり、「知識の保管庫」としての役割を担い、報酬を得てきた。しかし現在、彼らもおそらく気づき始めているはずだ。自分たちが既に取って代わられたのではないか、あるいは少なくとも知的リーダーとしての優位性が深刻な挑戦に直面しているのではないかと。忘れてはならないのは、私たちがまだこの変化の始まりに立っているということだ。エリートの持つ知識と、誰もが瞬時に手にできる知識との間の格差は、今後ますます縮まっていくに違いない。

この事実は重大な意味を持つ。それは、多くの産業構造の再編をもたらすことになるだろう。中でも、知識の流通や共有を専門とする業界にとっては、特に大きな変化が訪れるはずである。私は、7世紀に活躍したセビリャのイシドールス聖人のことを思い出す。彼は大勢の筆写僧たちとともに『語源集(エティモロギア)』を編さんした。これは当時知られていたすべての知識を記録しようとしたもので、事実上最初の百科事典と見なされている。その仕事には、彼の生涯だけでなく、修道院全体の時間と労力が費やされた。

人類の知識を集め、体系化し、広めようとする志は、古今東西の多くの文筆活動の原動力であった。印刷技術や紙の価格が手頃になった19世紀末、アメリカでは家庭用図書館市場が開かれ、1890年代以降、中流家庭にも蔵書を持つという夢が広がっていった。それまでは富裕層に限られていた書籍所有が、より多くの人々の手に届くものとなった。

出版社もこれに応えた。1917年には『ワールド・ブック百科事典』が刊行され、訪問販売や定期購読によってビジネスモデルを確立した。無数の出版社がこの「アメリカ国民の知的水準を引き上げる」プロジェクトに参画した。これは当時の進歩主義的理念と一致し、国民の教育、識字率の向上、教養ある市民の育成という目的に資するものだった。

アメリカの家庭では、書籍が郵便で次々と届いた。特に人気を集めたのは、大型の多巻セットだった。百科事典にとどまらず、小説、演説集、大統領文書、歴史書、さらには「グレート・ブックス」と呼ばれる古典全集などを含む。これらの本は今なお優れた教養の基盤となり、eBay(アメリカで生まれたグローバルなオークションサイト)では安価に手に入れることができる。

インターネットの登場時、多くの人がそれを人類の全知識を網羅する現代の図書館になることを期待した。だが、私の父は懐疑的だった。私は初期の便利なツールをいくつか見せたが、彼は自身の専門知識でそれらをたやすく上回った。彼は私に示したかったのだろう。これらのツールは確かに価値あるものの、本当の知的営為――つまり、研究、精神の鍛錬、集中力、そして深い理解――の代替にはなり得ないのだと。

あの頃、私は父がただの時代遅れだと思っていた。しかし、あれから四半世紀が経ち、インターネットを通じて知識があらゆる形で大量に流通するようになった今、根本的な問いを投げかけねばならない。私たちは、文化として、国家として、世界として、果たして25年前より賢くなったのだろうか?

この問いに対する答えは一つではない。確かに、情報へのアクセスは飛躍的に増えた。しかし、その一方で、学び、記憶する意欲は確実に低下している。この傾向は、見えにくいかたちで私たちの思考を蝕んでいる。

たとえば、私は昔から方向感覚が極端に悪い。見知らぬ街ではまったく頼りにならない。GPSの登場は、そんな私の生活を一変させた。道に迷う不安から解放され、他の人と同じように自由に移動できるようになったのだ。

しかし同時に、GPSは私の方向感覚をさらに悪化させた。今では、もしGPSがなければ以前よりもひどく迷うことになる。こうして外部情報源への依存が高まるほどに、自分自身の頭で答えを導き出す訓練をしなくなるのだ。

この点から私は、インターネットが私たちを賢くしたどころか、むしろその逆ではないかと疑っている。インターネットは私たちに膨大なデータを与える一方で、自力で情報を探し出す力を奪っている。

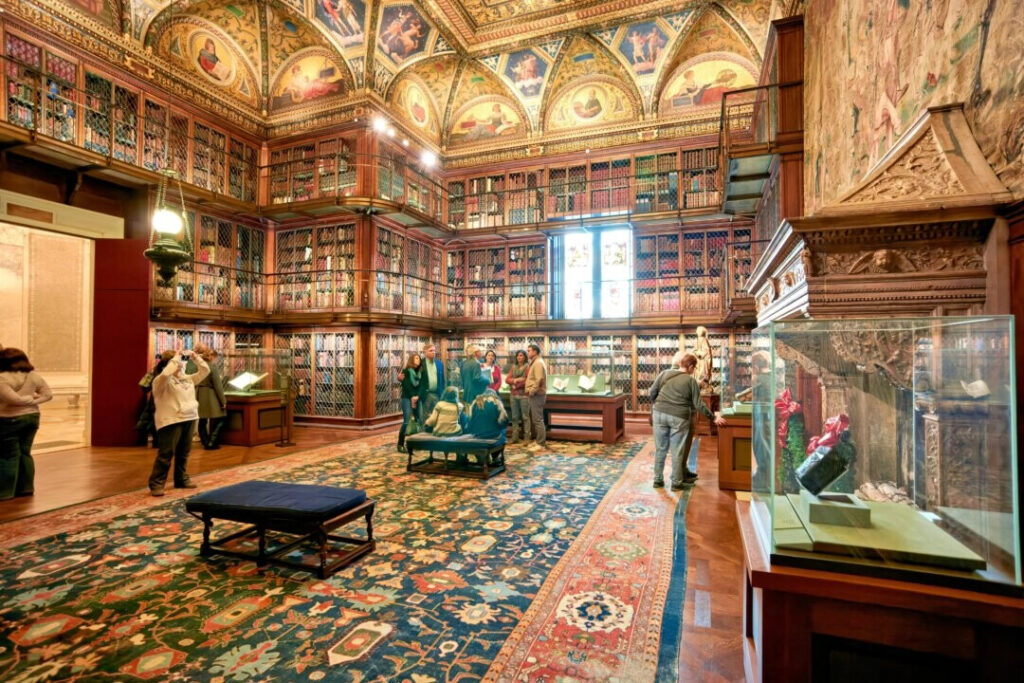

かつて、私は古びた図書館で何時間も、日をまたいで本を読み漁っていた。棚の間を歩き回り、新たな思想に出会い、歴史や哲学、神学、経済など、見つけたあらゆる本に没頭した日々があった。今振り返ると、その時間がどれほど貴重だったかを痛感する。情報とアイデアが目の前にあふれていたあの瞬間、私は圧倒されつつも興奮し、限られた時間の中でできるだけ多くを吸収しようとしていた。

果たして今の人々は、あのような知的な高揚感や体験を味わっているだろうか。私には疑問が残る。大学教授たちが「学生に一冊の本すら読ませることが難しい」と嘆いているという話を、しばしば目にするようになった。彼らは読書の動機づけやカンニング防止のために、ありとあらゆる工夫を凝らしているが、それももはや徒労に近い。

これが、インターネットが築くはずだった世界なのだろうか。残念ながら、そうとは言えない。思い出すのは、テレビが普及した初期に、人々が期待していた理想だ。当時、テレビを称賛する人々は、「市場のニーズに応える形で、テレビ番組の多くは大学教授による講義になるだろう」と本気で信じていた。

1964年、コミュニケーション学者のウィルバー・シュラム氏はこのように語っていた。「テレビは、教科書では到底伝えられない迫力と臨場感をもって、あらゆる家庭の玄関先に教育を届けることができる」

しかし現実はまったく逆だった。そして、その逆転は驚くほど早かった。

若者がスマートフォンをどのように使っているか知りたいなら、駅や空港で30歳未満の人の肩越しに覗いてみてほしい。そこには、何の教養も知的価値ももたらさないアプリを、無気力にスクロールし続ける姿がある。まさに絶望的な光景だ。

この現状について当の若者世代に説明すれば、彼らはきっとこう答えるだろう。「必要になったときにすぐ調べられるのなら、なぜ今わざわざ学ぶ必要があるのか?」

この態度こそが、私たちを確実に「より愚か」にしているのだ。インターネット上で人気のあるポッドキャスターやコメンテーターの語彙を聞けば、それは一目瞭然である。彼らが話している言葉は、30年前の英語話者なら理解不能なほど、劣化している。それはもはや英語ではなく、何か別の“言語もどき”にすり替わってしまった。

しかもこれは、アメリカに限った現象ではなく、世界中で起きている。フランス語、ドイツ語、スペイン語も衰退している。語彙は、私たちの思考を映す鏡である。頭の中に何があるのか、いま何を考えているのかを如実に表す。口から出る言葉が簡略化された混成言語であれば、それはその言葉の背後にある思考が貧弱であることの証明に他ならない。

もしこれがテレビやインターネットにも当てはまるのなら、AIや大規模言語モデル(LLM)では、さらに深刻になるのではないか。AIは情報の保存と検索において、これまでのあらゆるツールを凌駕している。私はすでに、一般的な検索エンジンを使うのをほとんどやめた。10年後、検索エンジンがどれだけのシェアを保てているか、かなり疑わしい。

とはいえ、読者を絶望させたいわけではない。AIには素晴らしい側面がある。私は、もう以前の時代には戻れないとも思っている。しかし、この新しいツールが、言語、文化、学習といった人間の知的営みの衰退をさらに加速させるのではないかという懸念は、拭いきれない。

これこそがテクノロジーの逆説である。私たちを救うために設計されたものが、時として私たちを破壊してしまうことがあるのだ。

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。