シンガポールの前首相夫人ホー・チン氏が、「習近平はマフィアのボス」と批判する記事を自身のフェイスブックでシェアし、世間の注目を集めた。この件を通じて、中国の強硬な外交姿勢や「一帯一路」構想の問題点、ASEAN諸国および欧州の反応、そして国際社会における中国の信頼性の低下について明らかにする。

米中貿易戦争が激化する中、中国共産党のトップである習近平は、東南アジア諸国との連携を強めることでアメリカへの対抗を試み、最近、ベトナム、マレーシア、カンボジアを訪問した。これらの訪問は、経済協力の強化とアメリカの関税圧力を和らげることを目的としていたが、各国の反応は冷ややかで、中国の「魅力外交」は期待された成果を上げていないという評価も存在する。

こうした状況下で2025年4月21日、ホー・チン氏はシンガポールの評論サイト「クリティカル・スペクテイター(Critical Spectator)」に掲載された記事をフェイスブックで紹介した。記事の筆者は、同サイトの創設者でありポーランド出身のマイケル・ペトレイアス(Michael Petrelis)氏である。記事のタイトルは「もし習近平が過去12年間、マフィアのボスのように振る舞わなければ、中国は今日もっと大きな世界的影響力を持っていただろう」となっている。

記事の冒頭では、習近平による「魅力外交」を皮肉り、中国によって長年搾取された近隣諸国に協力を求める様子を滑稽なものとして描写している。このような状況は、中国共産党の置かれた厳しい立場を浮き彫りにするものである。

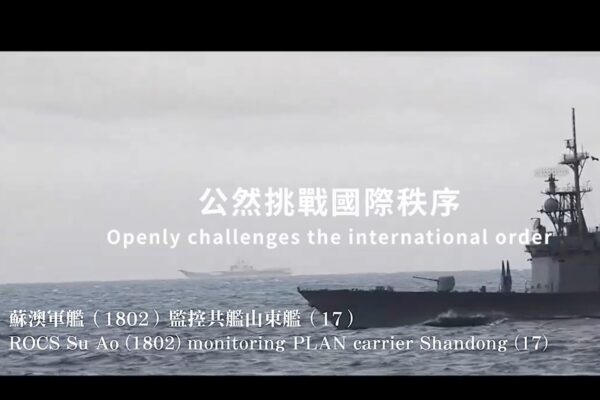

ペトレイアス氏は、習近平が南シナ海で「九段線」の主張を押し進め、ASEAN諸国に対して国際法を無視する立場を強要し、係争中の島々に軍事施設を建設し、周辺国の船舶に対して中国海警を用いて干渉している事例を列挙している。また、中国が外国企業の市場参入を制限し、世界貿易機関(WTO)の合意に反する行動を続けていることも批判している。

このような背景を踏まえた上で、習近平が「対立の回避」や「保護主義への反対」を語る姿勢は、極めて皮肉なものとして描かれている。さらに、習近平を映画『ゴッドファーザー』に登場するマフィアのボス、コルレオーネに例え、「他人に断れない提案をする」存在として位置づけた。かつて圧力をかけた相手に対して、今度は友人やパートナーとして協力を求めるやり方は、無理があると論じている。

また、記事では中国共産党が推進する「一帯一路」構想についても批判しており、これは実質的に「債務の罠」であると断じている。過剰な生産品を対象国に押しつけ、現地産業に深刻なダメージを与えた事例も示している。

加えて、習近平が欧州とのパートナーシップ構築を呼びかけている一方で、中国共産党がロシア・ウクライナ戦争においてモスクワを支持している事実が、欧州にとって大きな脅威となっている。これにより、西側諸国は中国共産党(中共)政府を信頼できない存在とみなしている。

ペトレイアス氏は、トランプ氏の関税政策が国際的に議論を呼んだ点に触れつつも、アメリカは合意を結べばその内容を履行する国として信頼に値するとの見解を示している。対照的に、中国共産党は過去十数年にわたり「覇道」や「背信」で知られ、こうした状況の中では、いかなる国も中国と連携してアメリカと対立しようとは考えていないと述べている。

ホー・チン氏のこの記事のシェアは、多くの憶測を呼ぶ結果となった。

シンガポール政府が所有する投資会社であるテマセクが中国に対して多額の投資を行っている現状に照らし、今回の投稿は習近平に対する明確な批判と捉えられ、中共側による報復やビジネスへの影響を懸念する声も上がっている。

このようなリスクを理解した上で、ホー・チン氏が記事を紹介した背景には、中国共産党内部で政局の変化、すなわち習近平の権力基盤が揺らいでいる可能性を見ているとの見方がある。現在では、誰もが習近平に対して批判的な意見を口にすることが可能な状況となりつつある。さらに、シンガポールの前首相リー・シェンロン氏と、前首相夫人ホー・チン氏は、元中共首相である朱鎔基や、2018~23年、国家副主席を務めた王岐山と親しい関係を築いており、両氏はいずれも近年、習近平に対して強い不満を抱いている。王岐山とその側近は習近平によって粛清されたが、ホー・チン氏の行動には、旧友のために「一矢報いる(自分に向けられた攻撃・非難などに対して、大勢は変えられないまでも、反撃・反論する)」意図が含まれているとする解釈も存在する。

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。