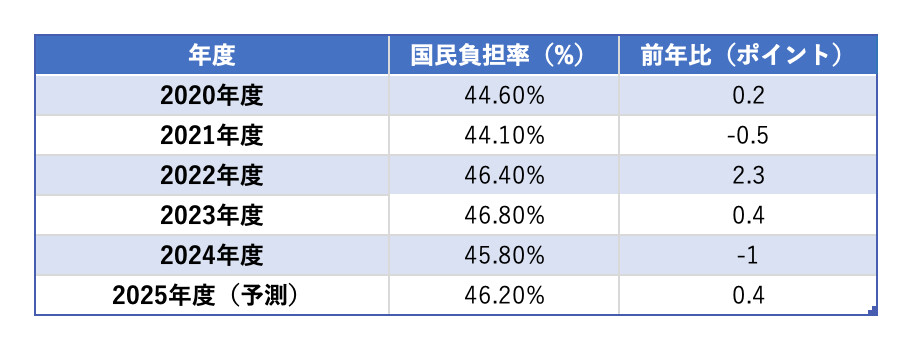

財務省は3月5日、2025年度の国民負担率(国民所得に占める税金と社会保険料の割合)が46.2%になる見通しを発表した。これは前年度比0.4ポイント増となる。また、財政赤字を含めた「潜在的な国民負担率」は48.8%に達する見込みであり、国民の実質的な負担感がさらに増していることが浮き彫りとなった。

過去の推移を見ると、国民負担率は上昇傾向にあり、今後も高止まりすると予想している。1970年代は25%前後だった国民負担率は、2000年度には35.6%、2020年代に入り40%を超えている。2024年度は定額減税の影響で45.1%に低下する見込みだったが、2025年度は再び上昇する見通しだ。

国民負担率が上昇する主な要因は、少子高齢化に伴う社会保障費の増加、税収の拡大と財政赤字の拡大だ。日本の財政赤字は世界的に見ても深刻で、政府債務残高はGDPの約2.5倍。今後もこれらの影響により、負担率は高止まりする可能性がある。

政府は、経済成長と財政健全化の両立を目指し、2025年度までに基礎的財政収支の黒字化を目標としている。

しかし、政府は「経済成長と財政健全化の両立」を掲げているが、現状では国民負担率が50%に迫る可能性もあり、国民の可処分所得の減少が懸念される。特に少子高齢化の加速により、現役世代の負担増が避けられない状況が続いている。

専門家は、「高齢化が進む中で、税や社会保険料の負担が増えるのは避けられないが、国民の可処分所得を減らさない対策も必要だ」と指摘する。今後、政府は経済成長の促進と社会保障制度の持続可能性のバランスをどのように取るかが問われることになりそうだ。

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。